17

2025

-

10

超分子化学三次拿诺奖!MOF “分子搭积木” 咋帮我们更健康?

【概要描述】

2025 年诺贝尔化学奖又给了超分子化学领域,这次是金属有机框架(MOF)相关研究。这不仅是 MOF 材料的高光时刻,更是整个超分子化学圈的大喜事 —— 算上这次,这领域已经三次拿诺奖了!这说明咱们人类现在能精准摆弄分子、造出全新物质,分子级 “精细活儿” 的时代真的来了。

一、超分子化学的三次诺奖 “里程碑”

超分子化学的发展,说白了就是人类不断琢磨“怎么把分子玩出花样” 的过程,每一次诺奖都像给这门学科踩了个“加速键”。

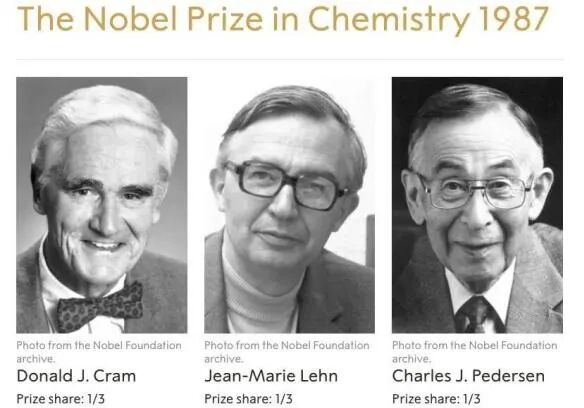

1. 1987 年:给超分子化学 “起名字”

法国科学家让 - 玛丽・莱恩(Jean-Marie Lehn),还有另外两位科学家唐纳德・J・克拉姆(Donald J. Cram)、查尔斯・J・佩德森(Charles J. Pedersen),一起拿了 1987 年的诺贝尔化学奖,三人各分三分之一。莱恩最关键的贡献是提出了 “超分子化学” 这个概念 —— 以前化学都研究单个分子靠共价键连起来的样子,他却把研究范围扩大到 “好几个分子靠非共价键(比如氢键、范德华力)凑成的复杂体系”。这就像以前化学家只知道造 “砖块”,现在突然学会设计 “砖块怎么自己粘成房子”,一下子打开了新世界的大门。

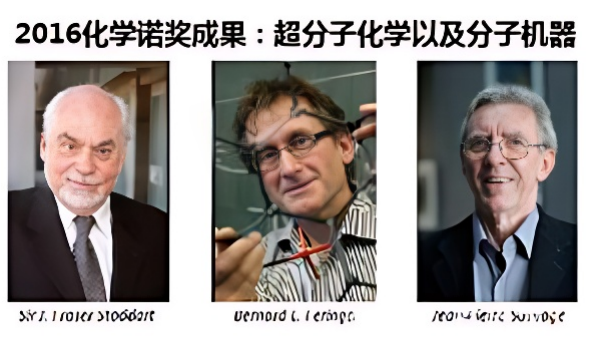

2. 2016 年:做出 “分子小机器”

2016 年的诺奖给了三位科学家:法国的让 - 皮埃尔・索瓦日(Jean-Pierre Sauvage)、美国的 J・弗雷泽・斯托达特爵士(J. Fraser Stoddart),还有荷兰的伯纳德・L・费林加(Bernard L. Feringa)。他们靠超分子化学的原理,造出了能 “动” 的微观机器 —— 比如分子马达、分子开关,这些小东西能感应外界刺激(像光照、温度变化)然后动起来。以前只在科幻里见过的 “迷你机器”,这下真造出来了,超分子化学总算从 “纸上谈兵” 开始往 “实际能用” 走了。

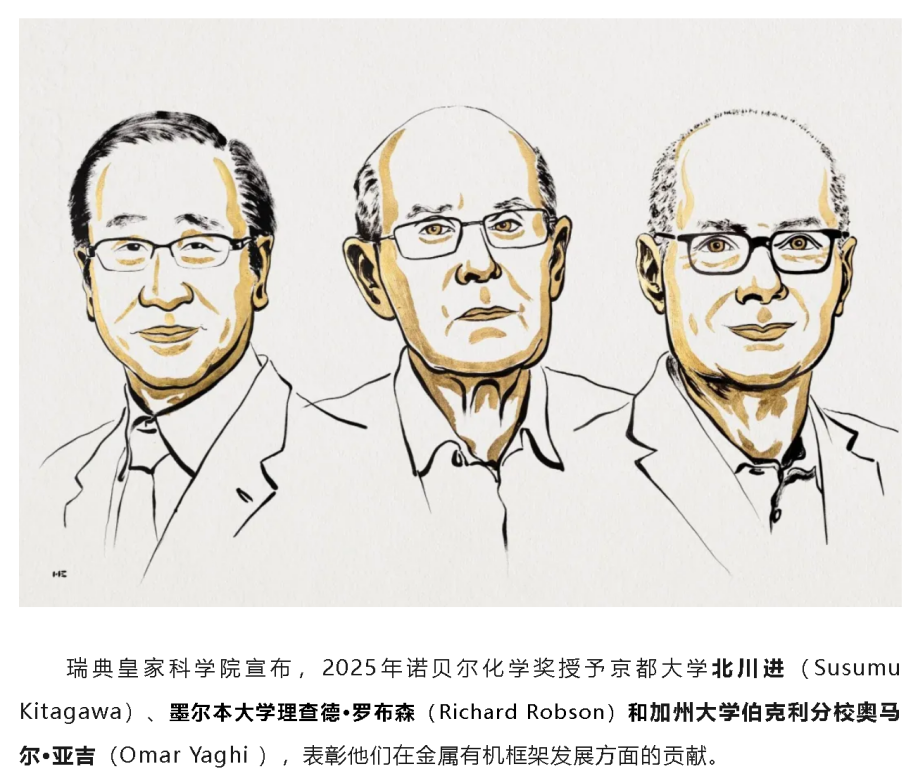

3. 2025 年:搭出 “3D 分子框架”

2025 年,瑞典皇家科学院把诺奖颁给了三位研究 MOF 的科学家:京都大学的北川进(Susumu Kitagawa)、墨尔本大学的理查德・罗布森(Richard Robson),还有加州大学伯克利分校的奥马尔・亚吉(Omar Yaghi)。他们厉害在哪?以前超分子组装只能弄出零维的 “小笼子”、一维的 “小链条”,他们却搞出了三维的、硬挺的、带孔的框架结构 —— 这框架的孔道大小、功能都能 “定制”,想要啥样就设计啥样,MOF 材料这下彻底 “灵活起来” 了。

二、超分子化学为啥这么重要?

超分子化学能三次拿诺奖,肯定有它的 “过人之处”—— 它给了咱们一种 “从下往上” 的精准制造方法,带来的改变可不是一星半点:

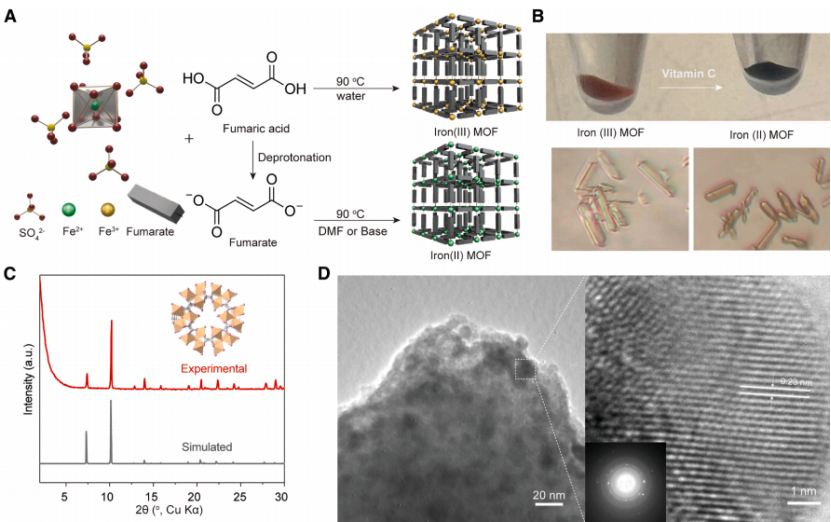

1. 从 “等着用” 到 “照着做”

以前研究化学,大多是 “发现某个分子有啥用就用啥”;现在有了超分子化学,咱们能像建筑师画图纸一样,先设计好分子要拼成啥样、有啥功能,然后让分子自己 “组队” 变成想要的材料。比如研究人员设计的 “营养金属有机骨架(NuMOF)铁盐”,模型画出来啥样,实际做出来用电子显微镜一看,几乎一模一样,精准度特别高。

2. 从 “一动不动” 到 “能屈能伸”

超分子形成的体系特别 “机灵”—— 能感知周围环境变化,比如温度高了、遇到特定分子了,就会调整自己的结构。就像给材料装了 “传感器”,能实现 “智能送药”(比如到了肿瘤部位再放药)、“精准检测”(比如一碰到有害物质就报警),比传统材料灵活多了。

3. 用 “小分子” 解决 “大问题”

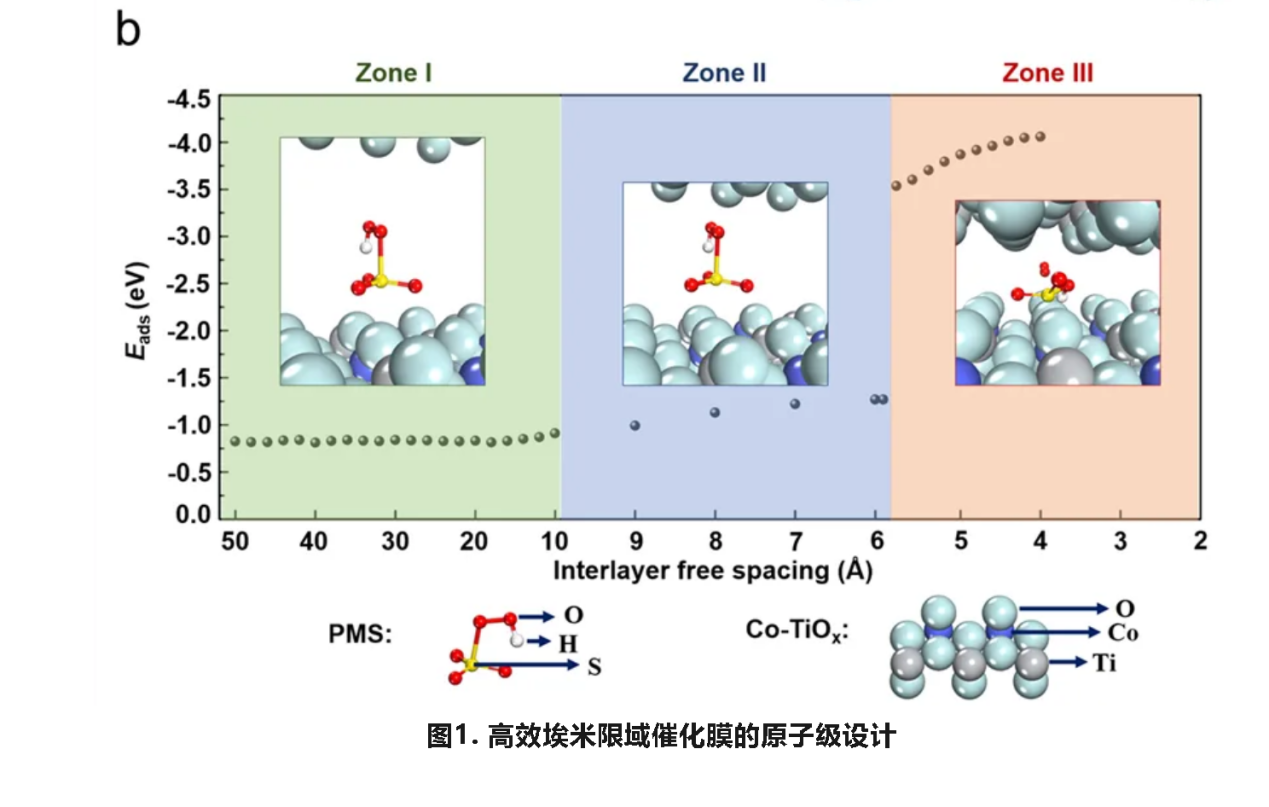

现在咱们面临的难题,像能源不够、水被污染、生病不好治,说到底都需要新的好材料来解决。超分子化学就能造这种材料 —— 比如清华大学张正华团队做的 “埃米限域催化膜”,在膜的小孔里搞出 “纳米级的催化小空间”,水一过滤就能净化,给解决水污染提供了新办法。

三、超分子化学早就在咱们身边了

别觉得超分子化学是 “高高在上的学问”,其实它早就融入日常生活了,衣食住行都可能沾边:

1. 吃药更有效:靠 “共晶技术” 优化

药能治病,靠的就是能在身体里找到“靶点”(比如蛋白质),像钥匙开锁一样精准作用。但很多药物作为“钥匙”并不完美——溶解差、吸收慢、稳定性也不好。 而 “共晶技术” 作为超分子化学的分支,作为调控物质的”高手“ —— 它能排列药物分子的晶体结构,让药更易溶解、更稳定,吸收效果也更好。比如治心衰的 “诺欣妥”,就是靠共晶技术解决了以前药效不稳定、吸收差的问题,现在成了心衰患者的"救命药“之一。

2. 补营养:让“难吸收、易失效”的营养成分真正发挥作用

很多人知道姜黄对身体好,可问题是——它的有效成分“姜黄素”就像一位“脾气大”的明星:不爱溶于水、进肚子吸收率低,效果就打了折扣。

后来,科学家用上了“共晶技术”,让姜黄素和一种可食用分子——左旋肉碱“牵手”形成共晶结构。结果神奇的事发生了:姜黄素溶解度大幅提升。在左旋肉碱的协同下,姜黄素的身体吸收效率直接提升了60倍!

如今,市面上那些主打“高效吸收”的姜黄保健品,背后多数都在用这项技术。

3. 新材料让生活更方便

现在的可降解塑料、能自己修复的材料、精准检测的传感器,背后都有超分子化学的影子。比如可降解塑料,靠超分子作用让材料在自然环境里慢慢 “分解”,不污染环境;自修复材料要是有小裂缝,超分子键能自己 “重新连起来”,东西不容易坏;传感器能靠超分子的 “敏感性”,一碰到有害物就报警,比如检测食品安不安全、空气干不干净都能用。

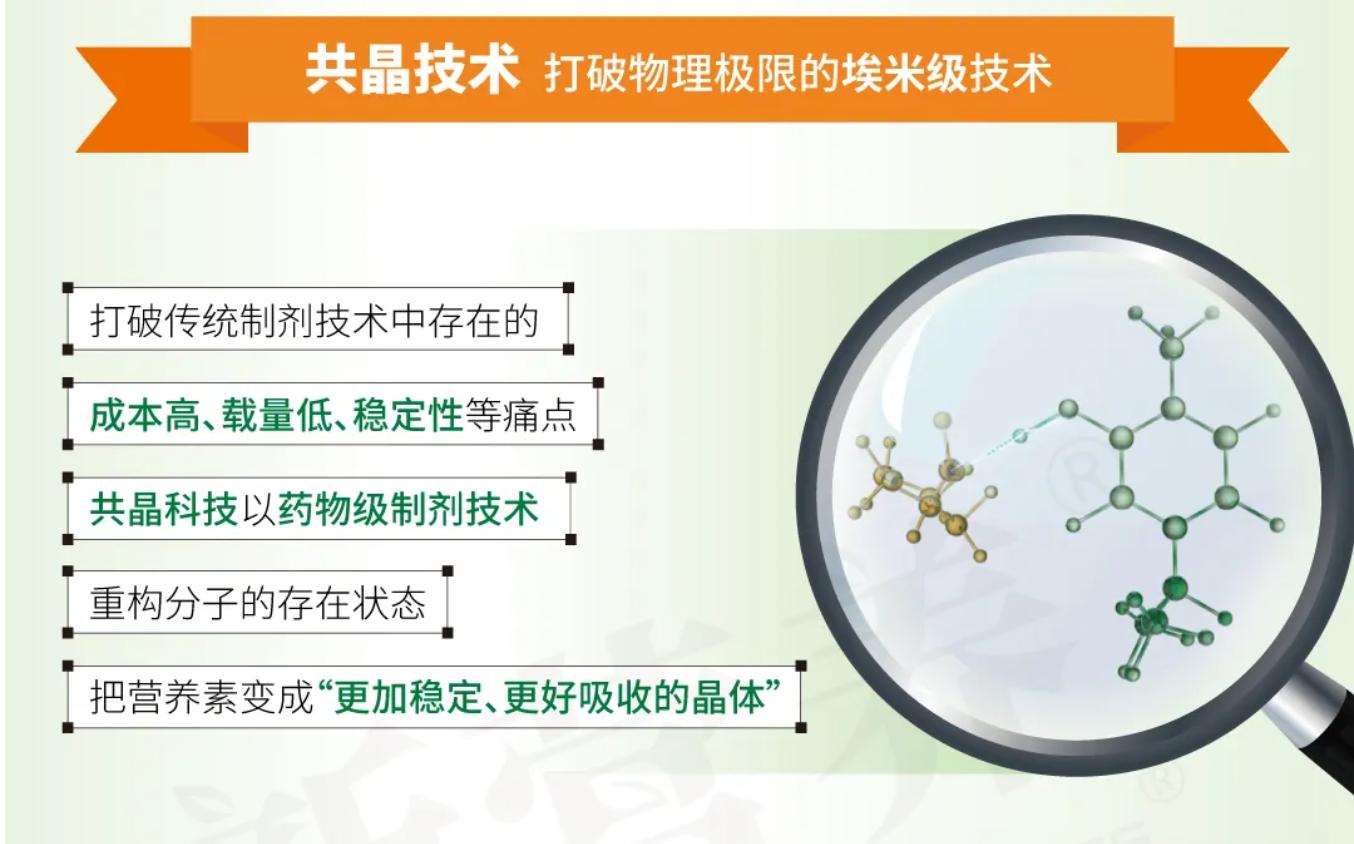

四、共晶技术:超分子化学里 “最接地气” 的分支

超分子化学的世界很大,而共晶技术可以说是其中“最接地气”的分支之一。它不是停留在实验室的概念,而是真正解决了药物、营养品中活性成分“难溶、易失效”等实际问题。

1. 共晶技术咋回事?

打个比方,它就像分子世界里的“搭积木高手”。通过分子间的非共价键(比如氢键、范德华力),把 “有用的活性成分”(像药、营养物质)和 “好脾气的配体分子”(比如能吃的氨基酸)像搭积木一样精准拼一起,形成新的 “共晶体”。

可别小看这种组合——这不是简单的混合,而是形成了稳定又有序的晶体结构。这样一来,原本难溶、容易氧化失活的活性成分就变得更听话:更容易溶解、更稳定,也更容易被人体吸收。

2. 例子:共晶还原型辅酶 Q10

辅酶 Q10 是细胞里的“能量转换器”,帮助身体把营养转化成能量,尤其是心脏和大脑这些“耗能大户”,特别离不开它。辅酶 Q10 其实有两种形态:氧化型(Ubiquinone)和还原型(Ubiquinol)。

其中,还原型才是人体血液中主要的存在形式,活性更高,抗氧化能力也更强,对心血管健康和能量代谢的作用更直接。但麻烦在于——还原型 Q10 特别“娇气”:

1.容易被氧化,暴露在空气中就会失效;

2.不好做成固体保健品(胶囊、软糖等);

3.生产过程中还得全程用氮气保护,成本高得多。

这时,共晶技术就成了“救场英雄”。科学家找到合适的可食用配体,让还原型 Q10 与之形成稳定的“共晶体”。这种结构让 Q10 不再轻易被氧化,溶解速度提升了 30 倍、吸收率提高了 5 倍。

如今,加拿大 Jamieson、美国最大保健品跨境电商之一iherb、香港新锐高端保健品品牌FineNutri (斐萃)等国际品牌,已经把“共晶 辅酶Q10”应用到胶囊和软糖中,让超分子化学的成果真正走进了我们的日常健康补充中。

五、超分子化学的未来:会更 “懂” 我们的需求

从 1987 年到 2025 年,三次诺奖证明超分子化学不是 “实验室里的花架子”,而是能实实在在推动产业升级、改善生活的技术。专注于升级营养成分的共晶科技这样的企业,还在继续琢磨怎么把超分子技术做得更实用,让更多 “分子级的创新” 变成咱们能买到的健康产品。

以后,超分子化学肯定会在更多领域发力 —— 比如做出更精准的靶向药、更有效的保健品、更环保的材料,真正帮我们解决健康、生活里的难题。超分子化学的 “黄金时代”,才刚刚开始呢!

资料来源

[1] Yang, X., Zhang, L., Chen, F., Gao, W., Zheng, Z., Wang, T., ... & Jaklenec, A. (2025). Ferrous nutritional metal-organic framework as food fortificant. Matter.

[2] Meng, C., Ding, B., Zhang, S., Cui, L., Ostrikov, K. K., Huang, Z., ... & Zhang, Z. (2022). Angstrom-confined catalytic water purification within Co-TiOₓ laminar membrane nanochannels. Nature Communications, 13(1), 4010.

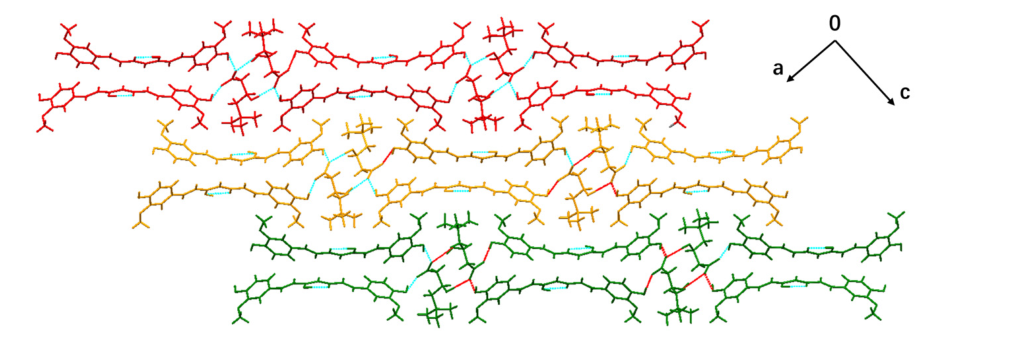

[3] Zhu, B., Zhang, Q., Lu, L., Bao, J., Rong, X., Wang, J. R., & Mei, X. (2021). Cocrystals to tune oily vitamin E into crystal vitamin E. International Journal of Pharmaceutics, 592, 120057.

[4] https://www.nobelprize.org/prizes/lists/all-nobel-prizes-in-chemistry/

相关推荐